Анатолий Либерман. Пророки всех веков прозревали только катастрофы

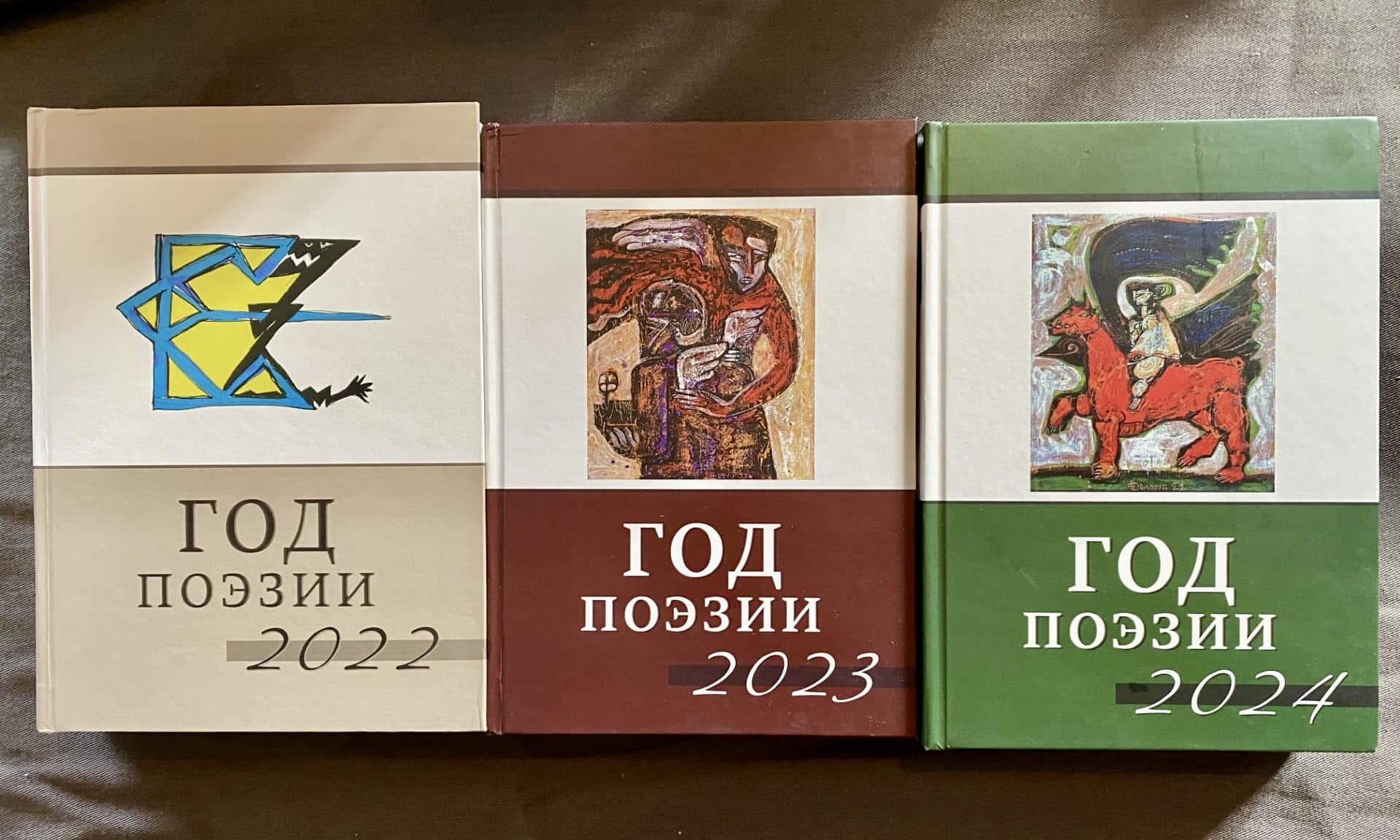

После февраля 2022 года в киевском издательстве «Друкарський двір Олега Федорова» вышли три тома стихотворных антологий «Год поэзии», которые составил Виктор Фет. Книги есть в свободном доступе в электронном виде на сайте издательства. «Швейцария для всех» публикует рецензию Анатолия Либермана на «Год поэзии 2024».

Я начал свой рассказ о первом сборнике (а это уже третий) мрачным заявлением, что война в Украине не будет ни короткой, ни победительной (такой должна была быть война с Японией сто двадцать лет тому назад), и неосторожно добавил: «Только на Ближнем Востоке войны кончаются быстро». Кто мог тогда предвидеть страшную, затяжную войну Израиля против террористов? Номер журнала, для которого я пишу свой отзыв, выйдет в свет на бумаге в июне 2025 года, и так хорошо было бы закончить его ностальгической фразой вроде: «Светлыми короткими ночами, отгремев, закончились бои», — и прочее. Может быть, и отгремят, но не на сентиментальной, а на убийственной ноте: радоваться будет нечему, добро в очередной раз проиграет.

А пока мы, оставшиеся в живых, продолжаем сочинять стихи — видимо, не всё можно сказать прозой. Но вечный и совсем нелишний вопрос: «Кто-нибудь слышит, читает нас, от Новой Зеландии до Америки, через Израиль, Францию, Германию, Чехию, Швейцарию, Италию, Нидерланды, Великобританию?» — (таковы, кроме Украины, страны, в которых живут участники «Года»). А сами мы читаем друг друга или, получив толстый том, смотрим только свои страницы: не закралась ли опечатка? (Кстати, опечаток в этой книге считаное количество, а бумага и переплёт отличные.)

Я, кажется, давно не встречал ничего трагичнее тех стихов, которыми почти заключается этот сборник. Их написала женщина об отце, чудом не погибшем на фронте и позже несмотря на героические попытки окружающих ускорить его смерть. С фронта он привез туберкулёз, а жену, блокадницу, нашел под стать себе («зато — врача»). «Выжить на фронте и умереть от какой-то палочки Коха / Казалось невероятным в тридцать-то лет, / Но дело было плохо, и не для галочки / На комнату посматривал не один, из десяти, сосед. //

Какие дети, когда в университетской лаборатории

Прикрывают фронтовика от кадровика —

Мол, он в больнице, дождитесь конца истории,

Сам умрёт, умоете руки наверняка.

Только он не умер, назло кремлю и смольному,

Вагоны на Магадан тоже порожняком ушли,

И упрямая женщина родила ему дочь намоленную,

Чтобы помнила и любила, хоть на краю земли» (с. 569-570).

И помнит, и любит сквозь рассказанное ей киевское довоенное детство и оттепель, позволившую ей появиться на сумерки, именуемые светом. А литовская богиня изобилия Даля, посмотрев, как в Литве убивали евреев, а умирающих закапывали в яму, «прокляла убийц — три поколения их потомства /будут страдать от депрессии, злобы, стыда / до конца своих дней отрицать причастность к убийствам / обвинять жертв, лгать своим детям…» (с. 550). Пустое: бойцы вспоминают минувшие дни, а их дети и внуки гордятся своими предками.

В тридцатые годы, почти сто лет тому назад, Вадим Козин пел бесконечно грустную песню о людях, расстающихся, уходящих «в дальний путь на долгие года» — всем тогда понятное иносказание: по этапу, на каторгу, и дружба этих людей была «сильнее страсти, больше, чем любовь». Автор музыки (Козин, конечно, тоже) попал туда же, а потом его реабилитировали: он, оказывается, не готовил «убийства тов. Кирова» (сс. 526-531). И будем иметь в виду: «Дождь смывает / Не все следы, / А только те, / Что готовы уйти» (с. 518; это не перевод с японского, а «в стиле японской поэзии»).

Чему бы жизнь нас ни учила, кто-то читает стихи, а кто-то помнит поэтов. Недавно умер Бахыт Кенжеев. То, что он сочинил, любили все, а сейчас и самого его вспоминают с любовью (сс. 602-611). Мелькает его имя и в нескольких стихах. А вот, как видел мир он сам:

Когда ты мышь домашняя, непросто

тебе живётся, разве по ночам

добудешь корочку, сгрызёшь, глядишь на звёзды —

начало всех начал

среди страстей и радостей обильных,

осознавая: право, не беда,

что хлебница пуста, а полный холодильник

закрыт богами, как всегда (с. 611).

Я никогда не слышал о Валерии Винарском и услышал слишком поздно.

Ну, что мне сказать об ушедшем?

Чем дух проводить до небес?

Он был городским сумасшедшим

С гитарою наперевес.

. . .

Он был только с небом в союзе,

Не верил, не ждал, не просил.

И всяких «собратьев по музе»

Он на дух не переносил.

Ведом беспощадным талантом,

Он пел в непогоду и зной.

Незримые тени гигантов —

Боянов, труверов, вагантов —

Стояли за щуплой спиной.

Теперь с облаками он вровень,

И я говорю ему вслед:

Непризнан, колюч, неустроен, —

Он был настоящий поэт (с. 293).

В Канаде, тоже недавно, умер Александр Рудкевич, писавший под псевдонимом Давид Сеглевич. Марина Липес приводит его стихотворение «Портрет сестёр Перовских». «Две губернаторские дочки… Одна (Мария) — ‘без откровений, без затей’». Но не обман ли зрения эта невинность: она была сестрой той безоглядной террористки, прославленной советской историографией Софьи Перовской! Когда ее казнили, ей было двадцать восемь лет.

Ты ж, осуждая кровь и взрывы,

Метать проклятья не спеши,

А загляни неторопливо

Во мглу на дне своей души (с. 614).

Загляни: на поверхности тишь да гладь, но под ними хаос шевелится.

А в Минске жил Вениамин Айзенштадт, которому придумали удивительный псевдоним Блаженный. Его почти не печатали, хотя лучшие, самые привередливые поэты восхищались им. В 1995 году в Минске вышел его сборник «Сораспятье». Что знаем мы о своих современниках? Очерк о нём помещен на сс. 409-422. В той же секции In Memoriam есть и короткий очерк об Евгении Дубнове. Он писал и печатался по-английски и по-русски. «Следуя своей жизненной траектории [Таллинн, Рига, Лондон, Иерусалим], он оказался на периферии обоих языковых ареалов своего творчества… он остался не столько даже забытым, сколько почти неизвестным» (с. 62). Добавлю, что все его стихи посмертно изданы.

Итак, прочтёт кто-нибудь эту антологию? Нужны мы кому-нибудь, кроме самих себя? Об этом, хотя и не в таких словах, размышляет Андрей Грицман в очерке «Отказ от стихов» (сс. 496-500). Он пишет: «Реальность стала страшнее, чем то, что можно выразить русской просодией или хитроумными отсылками к вершинам русской поэзии. Наплывает (и не очень медленно) апофатический период поэзии» (с. 496). Апофазис — это иносказание. За тезисом Грицмана стоит мысль, что выцветшие слова уже не в силах передать кошмар бытия. Осталась только «Фуга смерти».

Нет, кошмар всё тот же: от гуннов до Батыя, Ивана Грозного, ГПУ, Ипра, блокады Ленинграда, Освенцима, Колымы и дальше. Я продолжаю верить, что искусство не следует за сменой вех в окружающей жизни, хотя и не отделено от них. «О, память сердца! / Ты сильней / Рассудка памяти печальной…»; «Судьбы ласкающей улыбкой / Я наслаждаюсь не вполне: / Всё мнится: счастлив я ошибкой, / И не к лицу веселье мне»; «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя…»; «Выхожу один я на дорогу…»; «Она сидела на полу / И груду писем разбирала, / И, как остывшую золу, / Брала их в руки и бросала»; «И голос был сладок, и луч был тонок, / И только высоко, у царских врат, / Причастный тайнам, — плакал ребёнок / О том, что никто не придёт назад»; «Я блуждал в игрушечной чаще / И открыл лазоревый грот… / Неужели я настоящий / И действительно смерть придёт?»; «Среди миров, в мерцании светил / Одной Звезды я повторяю имя…»; «И, чем случайней, тем вернее / Слагаются стихи навзрыд».

Между этими несравненными стихами сто лет. Правда, революция ещё впереди, но всё же: какой век прошел, а не истёрлись самые простые слова. «Я вас любил: любовь еще, быть может…». Так вот и у Моцарта: сыграет гамму вверх, а потом почти ту же вниз, а получается прекрасней, чем у всех. Даже Целан написал «Фугу смерти» только один раз. Я верю в чудо вдохновения и в непредсказуемые взрывы поэтического гения.

Сборник полон отчаяния и скорби. Трудность в том, что о них всё вроде бы давно сказано и в стихах, и прозой. Тот, кто помнит стихи и песни военных лет (я имею в виду 1941-1945 годы), знает, что правда в них была строго дозирована, и тем не менее «Жди меня» стало «народным» не по приказу, не только по воле Агитпропа, а трагические поэмы «Сын» (Павел Антокольский) и «Зоя» (Маргарита Алигер) давно забыты, да и не помнил их никто даже тогда. Многие строки в «Годе поэзии 2024» предельно искренни, но горе названо в них горем, смерть смертью. Не в этом ли их слабость? Тихий голос, кажущаяся отстранённость и даже ирония потрясают больше, чем лобовая атака словом. Это, конечно, мое мнение, и я не готов ни отстаивать, ни доказывать его, а приведу лишь одно стихотворение, особенно запомнившееся мне:

Я по горло сыта золотой мечтой

и мускатными гроздьями винограда.

Это солнце останется здесь с тобой

до скончания города-сада.

Голубые веки дрожат во сне,

выдают твой страх с потрохами.

Пусть тебе приснится Двадцатый Съезд

и высокие лебеди-сани.

И метель, а точнее, пурга, буран,

одинокая степь за оградой.

Золотые прииски и уран,

опаливший Верховную Раду.

Это просто февральские холода

и сквозняк в квартире, проникший в спальню.

Вот выходит устрица изо рта.

Это стих? Это молот и наковальня (с. 353).

Жестокая пародия на тему «Пусть тебе приснится» бьёт наповал. Поистине, «есть речи — значение темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». Странный это «закон», но не хуже он, чем тот, который предложил Михаил Эпштейн: «Чем меньше по массе (значению) отдельные слова и чем дальше они расположены, тем сильнее тяготение между ними в поэтической речи» (с. 464). Это что, универсальный закон от Гомера до наших дней?

Дрожит календарь, осыпается горем.

Равняясь направо, равняясь налево.

Бредём по стране «от реки и до моря»,

Зажатой врагом меж землёю и небом.

— Ты видишь, мой милый, кружок за окошком?

Белеет пятно в исколошенном поле.

— Не бойся, родная. Летучая кошка,

А может быть, мышка, ни мене, ни боле.

. . .

Мы смотрим в окно и стоим, не сгибаясь.

Вот страшная птица уносит кого-то.

— Не бойся, родная. Наверное, аист,

И светится что-то за тем поворотом (с. 208).

Повторю свою (не слишком оригинальную) мысль. Мне кажется, что, чем громче голос, тем труднее его услышать. Нельзя слишком долго в упор смотреть на «Гернику» и на «Крик». Без них нет нашей жизни, но не меньше действует тихое раздумье. Вот, например, человек в детстве любил играть в слепца и ходил, постукивая палкой:

Легко притвориться, что тебя окружает тьма.

Сам с собою играешь в жмурки, натыкаешься на предметы.

Для этой игры не нужно большого ума,

вечная тьма охотно раскрывает свои секреты.

Иногда мне кажется — тут и сказке конец —

что сомкнуты веки, и свет навсегда утрачен.

Мне кажется, я — погружённый во тьму слепец,

но выхожу на улицу — и притворяюсь зрячим (с. 250).

И ещё об окутавшей нас тьме:

Не бывает здесь до конца «своих» —

Каждый врос, как в клетку, в свою беду.

Третий год сменяются феврали —

Их всего двенадцать в любом году.

Мы живём в бреду, мы бредём впотьмах,

На своей беде, на своей войне.

Третий год в душе ежедневный страх

Помогает сделаться чуть сильней (с. 276).

Пусть никто не подумает, что я ставлю отметки или раздаю награды. Я только пытаюсь отделить риторику от поэзии. В трагическом сюжете провести такой водораздел нелегко. Другие обозреватели, несомненно, провели бы его по-иному. 136 имен в оглавлении, а я упомянул лишь несколько — не для того, чтобы обделить других, а чтобы сделать свой выбор менее произвольным.

Приведу ещё сонет, который тоже запомнился мне с первого же чтения.

Светлой памяти воина ВСУ

Больничная палата. Зона риска.

Окно — едва прозрачный целлофан.

И медсестра склонилась низко-низко,

Как будто ждёт, чтоб ты поцеловал.

Но видишь лишь лица ее овал,

А в памяти возникла, вдруг и близко,

Твоя к ней безответная записка,

Которую порвал, и вновь — провал…

Весь в датчиках, растерзанный, нагой,

На свете том уже одной ногой,

Ты вздох последний сделаешь, чтоб снова,

За миг до перехода в забытьё,

Как душу, имя выдохнуть её

И не успеть сказать три главных слова (с. 166).

А кто-то спасся. Читаем:

Беженцы — это мы.

«Такие жалкие улыбки, такие нежные слова, / такие робкие попытки, такие скудные права. / И в этих рощах апельсиновых, и в рощах с сытными оливами / Мы, как лампады негасимые, как брачный одр с нелюбимыми». Надо пережить чужое гостеприимство, чтобы сказать: «И каждый знает про себя, что он не нужен» (с. 18-19). Ощущение ненужности — проклятие всех мыслящих людей. Для этого даже необязательно быть беженцем (хотя изгнание очень помогает, но это так, к слову).

Фотосессия вечности

Ночь. Балкон. Тишина.

Две фигуры укутаны в пледы.

Полчаса до рассвета. Полбутылки до дна.

Колокольчики ветра под утлою крышей соседа

в наше прошлое робко вплетают свои письмена.

Две судьбы, две дороги, два мира таких непохожих,

мы сверяем под звёздами списки потерь и разлук.

Нам друг с другом легко быть собою — не лучше, не строже,

и не думать о том, как сжимается времени круг (с. 502).

В такие годы естественно думать о будущем, но пророки всех веков прозревали только катастрофы: другой функции им не придумали. Страшно быть пророком. Вот один из них:

Он вглядывался в пламя близоруко.

Вздувалась жилка синяя на лбу.

О, кто б из близких знал, какая мука

Провидеть и предсказывать судьбу

Слепцам, что не способны измениться!

Приговорённый к собственному злу,

Он в клочья рвал страницу за страницей,

Вздымая серебристую золу (с. 39).

Что же будет? Действительно «майскими короткими ночами» закончатся войны, чтобы начать новые? Как мы только что слышали, лучше не быть пророком.

Отхлынет тьма, и растворится мрак,

и эта ночь закончится рассветом…

На берегу реки слепой рыбак

рукой в сети отыщет труп поэта…

Не надо слов. В молчании — вся суть.

Слепой глухому правду не расскажет.

Течёт вода, не выбирая путь.

Вот только жаль поэтов и дворняжек… (с. 51).

Или так:

На кладбищах любви, на кладбищах беды

Поднимутся цветы, обнимутся деревья

На пастбищах войны затянутся следы

Останутся рубцы, как старики в деревне.

И птицы будут петь, и ветры будут льнуть,

Но память станет ныть — к дождю, как говорится.

Холодный зимний дождь. Миндаль выходит в путь.

Однажды всё пройдёт. Вернётся. Повторится (с. 59)

Пророчества обречены сбываться.

Рассказывая о «Годе поэзии» 2022 года, я заметил, как постоянны, как типичны для русской поэзии отсылки к мировой литературе. В этом «Годе» их почти нет. Промелькнет иногда тень Марины Цветаевой или Давида Самойлова и исчезнет. Или вот прозвучит двустишие:

Тютчев ошибся, как он ни велик:

Верить в Россию нельзя. Ни на миг (с. 71).

И снова приходят те же мысли. Пушкин… Неужели он бы сказал, что идёт спор славян между собою? А Тютчев («Гуманный сын воинственного деда…» — обращено к внуку Суворова), одобривший усмирение Польши? О прозаиках и думать страшно. Дайте ответ. Не дают ответа. Хорошо, что не дожили: подальше от искушения. Только Лермонтову из того века не была мила слава, купленная кровью. Нам-то она и даром не нужна. Кому «нам»? Конечно, как давно объяснил Вяземскому Пушкин, поэзия выше нравственности, но всё же…

Как и в прошлом обзоре, выше я давал ссылки на страницы, а не на фамилии. Главное не имена авторов, а стихи. На то и «Год поэзии».

Купить антологию «Год поэзии» или скачать бесплатно в электроном виде на сайте издательства

Изображения:

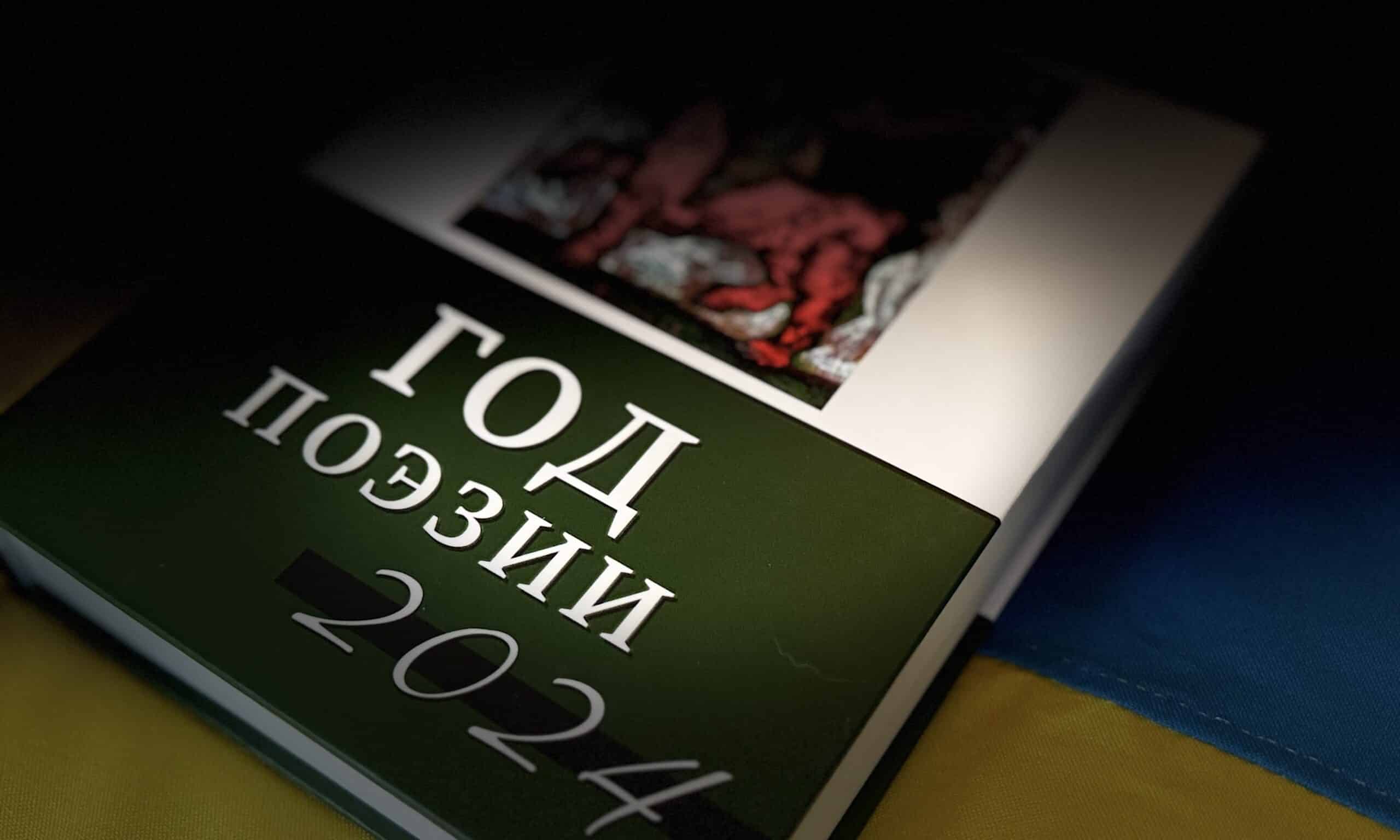

Год поэзии 2024. Составитель Виктор Фет. Обложка работы Николая Сологуба. Киев: Друкарський двір Олега Федорова, 2024. 619 с. (© forall.swiss)

Три тома антологии «Год поэзии». Февраль, 2025 г. (Личный архив)

Поделитесь публикацией с друзьями