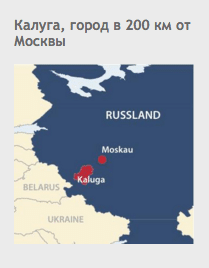

Калуга – Тун. Почему люди помогают друг другу?

Пастор Андреас Балмер из швейцарского города Тун. А хоровой дирижер Валерий Славинский – из российской Калуги. Встретились они треть века назад в Швейцарии. Понимание возникло сразу. Вскоре хоровая капелла под управлением Славинского впервые пела в Туне. А затем калужане приняли швейцарских хористов. Прошло время, дружба окрепла, и возникло общество «Калуга-Тун». Сейчас на его попечении в Калужской области 120 детей и несколько организаций. Принцип помощи: человек – человеку.

Готовясь к встрече с Андреасом Балмером, я записала 12 вопросов.

1) Уважаемый господин Балмер, если посмотреть историю отношений Калуга-Тун, получается, что людей из разных стран сдружила песня. А как было на самом деле?

А. Б.: В 1988 году в местечке Видлисбах близ Золотурна была художественная выставка. В ней участвовали живописцы из Калуги. И там я познакомился с Валерием Славинским. Завязалась беседа о том, как было бы хорошо, если бы певцы из Калуги могли посетить Тун, а швейцарские хористы – Калугу. Мы оба думали одинаково, что культура и музыка имеют огромное значение для людей. Чтобы воплотить задуманное потребовалось более года. Первый концерт Калужского камерного хора в Швейцарии после десятилетий изоляции СССР был особенным событием. Многие тогда впервые услышали живой голос русской народной песни и духовные православные песнопения.

Первый концерт в Калуге камерного хора из Туна в 1991 году тоже привлек много внимания. В те годы для западноевропейцев это был не самый открытый русский город. Помогала дружбе не только музыка. И в Туне, и в Калуге хористы жили в семьях, не взирая на языковой барьер. Люди знакомились и находили общий язык с помощью жестов и словарей. Как сказала дирижёр Калужского хора Зинаида Деревяшкина: «Мы просто обнимемся, и все сразу будет хорошо». Всякий раз, когда калужане приезжали в Тун, дружба возобновлялась. Сначала дружили родители, а теперь – их повзрослевшие дети.

2) Швейцарцы и русские между собой на каком языке разговаривают?

А. Б.: Сначала многие наши тунчане захотели учить русский язык. Для этого «Мигрос» даже специально открыл курсы русского языка, пережившие короткий расцвет. Всю образовательную программу выдержали только некоторые. Со временем в Калужский хор стало приходить больше молодежи. Некоторые молодые хористы довольно свободно владеют английским, что существенно облегчает общение.

3) Что Вам, швейцарцу, показалась близким и понятным и что, возможно, непривычным в СССР? В общественном укладе жизни советских гражданах? В отношениях между людьми?

А. Б.: Душевность и невероятное гостеприимство многих русских впечатляют меня всякий раз, когда я посещаю Россию. Так сейчас, и так было всегда. И это не может не трогать сердце. Мои впечатления разделяют и наши земляки.

Впервые в Москву я приехал в начале 80-х. Кое-что мне действительно тогда показалось странными. Например, запрет фотографировать вокзалы и мосты; различие между обменным официальным курсом рубля и черным рынком; длинные очереди, образующиеся мгновенно, как только торговец выложит на прилавок «дефицит» (апельсины, туалетную бумагу и т. д.). Однако о настроениях людей того периода говорить затруднительно. Мы, иностранцы, могли в составе туристических групп ходить по церквам и музеям, но общаться с населением – едва ли.

4) Как, на Ваш взгляд, эволюционировали отношения между швейцарцами и русскими со времен падения Берлинской стены?

А. Б.: Эти события сохранились в моей памяти. В годы моего студенчества между западным и восточным секторами Берлина можно было перемещаться относительно свободно, не было никаких преград. После возведения в 1961-м стены, холодная война стала ледяной.

Осенью 1988-го, незадолго до падения Берлинской стены, я находился в Ленинградской Духовной Академии. Все дышало оптимизмом. Студенты горячо обсуждали возможность примирения капитализма и социализма. В кинотеатрах свободно показывали кинодраму Абуладзе «Покаяние», изобличавшую преступления тоталитарного режима. Церковь выходила из изоляции. Никогда не забуду эмоции, пережитые мною, когда хор Духовной Академии пел в Русском музее. Хористы и публика плакали.

Падение Берлинской стены вызвало в Швейцарии бурное ликование. Правда, перемены к лучшему происходили очень медленно. Чтобы разрушить стену недоверия и невежества обычно требуется много времени. В этих условиях инициативы культурного обмена Валерия Славинского (выставка русских художников в Видлисбах; гастроли хора из Калуги в Туне, а швейцарского хора – в Калуге) были очень важны.

5) Как развивался культурный обмен между Туном и Калугой?

А. Б.: Калужский камерный хор приезжает в Тун каждые два года. Общество «Калуга-Тун» старается организовать плотный гастрольный график. Например, в этом году концерты состоялись в Туне, Интерлакене, Берне. Мы заботимся о рекламе, размещении певцов и певиц, водителей автобуса в принимающих семьях. Надо признать, что швейцарские хоровые коллективы ездят в Калугу реже. И все-таки на гастролях в России побывали молодежный оркестр «Арабеск», камерный церковный хор и вокальный квартет из Туна.

Значение личных контактов для культурного обмена очень важно. Поэтому минимум раз в год швейцарская делегация едет в Калугу, чтобы встретиться и лично поговорить с людьми, с которыми мы работаем. Так у нас сложилась дружба с центром для детей-инвалидов «Доброта», санаторием «Лесная сказка», социальным центром для детей «Радуга» в Жилетово, многодетной крестьянской семьей Блиновых из села Пятницкое Бобынинского района и многими другими семьями.

6) Почему решили создать в 2000 году общество «Калуга-Тун»?

А. Б.: Общество «Калуга-Тун» создано по многим причинам. Как пастор реформатского прихода, я имел возможность привлекать к российским начинаниям членов общины. В частности, например, для проверки отчетности. В 2000-м я вышел на пенсию и более не мог опираться на эти структуры. Регистрация общества «Калуга-Тун» обеспечила нам юридический статус. Время показало, что решение было правильным. И хотя административные издержки возросли, наши возможности стали шире, а результаты весомее. Меня радует, что к нам приходят новые люди, которые, впрочем, все действуют на общественных началах.

7) Людей, оказавшихся в беде, в мире много, почему Вы решили помогать именно калужанам?

А. Б.: Почему именно калужанам? Позвольте ответить библейской притчей.

Иисус обращал внимание последователей на величие заповеди любви к ближнему. «Кто мой ближний?» – спросил один из сомневающихся. Иисус ему ответил притчей. Человек из Самарии встретил на дороге путника, ограбленного и израненного. Самарянин перевязал раны неизвестного и на своем осле отвез его в деревню. Что из этого следует? Ближним может стать любой случайный встречный, любой человек, оказавшийся на обочине жизни и нуждающийся в помощи. Должен ли я? Вопрос не в этом. Но в том, почему бы не помочь?

В начале 90-х, когда наши отношения только складывались, калужане, как частные лица, так и представители общественных организаций, рассказывали мне о чрезвычайных ситуациях: бездомных детях; детях-инвалидах; трудных подростках; о семьях, терпящих крайнюю нужду; о жертвах лучевой болезни после трагедии на Чернобыльской АЭС. Их тяготы сделали этих людей близкими мне. Я поделился своими чувствами и размышлениями с жителями Туна, и встретил понимание. Что это было? Случайность? Чудесное совпадение?

8) А как складываются судьбы ваших подопечных в России? Были случаи, когда надежды не оправдались? Бывали Вы разочарованы?

А. Б.: Это правда, с подопечным ребёнком отношения особые. Обычно материальная поддержка длится до семнадцати лет. Как и в каждой семье, бывают радости и огорчения. Годы идут, дети растут, становятся взрослыми. И теперь уже не все швейцарцы имеют контакт с подопечными, которым когда-то помогали. Порой даже и не знают ничего об их дальнейшей судьбе. Ситуации различные, иные семьи многие годы переписываются, ездят друг к другу в гости. Лично мне известен только один случай, который действительно разочаровал.

9) Международные эксперты называют Россию страной с высоким уровнем коррупции. Как Вы понимаете, что именно этому человеку можно доверять?

А. Б.: Разумеется, мне приходилось слышать о коррупции. Однако за долгие годы отношений с Россией, я с этим явлением практически не сталкивался. Можно ли назвать коррупцией случай, когда мой знакомый водитель договаривался с полицейским, пытаясь уменьшить размер штрафа за превышение скорости?

Людям, с которыми мы сотрудничаем в Калуге, я доверяю полностью и многих из них знаю более двадцати лет. В частности, о деньгах, которыми они управляют от нашего имени, мы имеем полный, детальный отчет. Также и опыт взаимодействия с калужской городской и областной властью положительный. Наши отношения проверены временем.

10) Что помогает сохранять дружбу между Туном и Калугой все эти годы?

А. Б.: На мой взгляд, сохранять дружбу помогают тесные контакты. Калужский хор регулярно гастролирует в Швейцарии. С представительством нашего общества в Калуге мы тоже постоянно на связи. Многие тунчане и калужане переписываются. Конечно, здесь важно знание языка, поэтому владеющие русским более свободно помогают тем, кто в этом слаб. Создание общества «Калуга-Тун» также, думаю, укрепило многолетнюю дружбу. Знаете, никто из нас не считает себя заносчиво благодетелем. Потому что мы сами приобретаем очень многое – чудесные концерты и большое человеческое тепло.

11) Что лично для Вас значит многолетняя дружеская связь между Туном и Калугой?

А. Б.: Мой интерес к России и русской культуре давний. Как помню, он возник еще в юности, когда впервые прочел народные рассказы Льва Толстого. И далее, год за годом я узнавал все больше о России, увлеченно изучал русскую классическую и современную литературу, историю, православие, иконы, знакомился с народными песнями и музыкой в целом. Благодаря отношениям с Калугой мое увлечение окрепло. Богатство русской культуры нашло свое отражение в конкретных людях. Калуга для меня не заграница, а часть родной земли.

12) И последний вопрос, если позволите, с высоты прожитых лет и Вашего жизненного опыта, как Вы думаете, что спасет мир?

А. Б.: В юные годы, наверное, я смог бы ответить, что спасет мир. Сегодня вынужден признать, что я не знаю. Во всяком случае, берусь предположить, что самопровозглашенные спасители мира и любые радикальные «лечебные» идеологии, названия которых обычно содержат суффикс «-изм», не только не способны к этому, а часто, напротив, дают противоположный результат. И всё же меня радует всякая честная попытка одиночек, групп людей или политиков, отстаивающих справедливость и целостность творения. При этом в зачет идут не громкие речи, а сумма пусть маленьких, но конкретных шагов. Позвольте мне закончить чудесной парадоксальной фразой Мартина Лютера: «Если мне скажут, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы яблоню».

Warum helfen Menschen andern Menschen? Und warum gerade in Kaluga?

Interview mit Andreas Balmer, Präsident des Vereins Kaluga-Thun. Sprache: Deutsch => pdf (184 KB)

При оформлении использованы материалы сайта www.verein-kaluga-thun.ch

Вопросы задавала Марина Охримовская

- Часы войны: жизнь в сломанном войной времени - 26 января 2026

- Годинник війни: життя в часі, зламаному війною - 26 января 2026

- Стихи как надземный переход: Ирина Юрчук о языке и жизни - 19 января 2026

Благотворительное общество «Калуга-Тун»

Адресная помощь семьям и одаренным детям: малообеспеченные и многодетные семьи, матери-одиночки, семьи с инвалидами; (55 семей, 120 детей)

Поддержка социальных учреждений для детей и юношества:

— центр дневного ухода «Доброта», в котором более 800 детей-инвалидов из Калуги и Калужской области получают медицинское и психологическое обслуживание

— центр дневного ухода и интернат «Радуга» для социально неблагополучных детей

— многодетная семья Блиновых (село Пятницкое Бобынинского района) — социально-педагогический и сельскохозяйственный проект

Завершенные проекты:

— клиника «Стоматолог»

— городская поликлиника

— детский дом в Калуге

— дом престарелых «Таруса»

— санаторий «Лесная сказка» для детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Поделитесь публикацией с друзьями