Детектив сквозь призму истории. Интервью с Тамарой Эйдельман

Тамара Натановна Эйдельман – один из самых известных и авторитетных преподавателей истории в России. За пределами московской средней школы №67, ныне гимназии №1567, ее имя стало известно около тридцати лет назад, когда она провела со своими учениками суд над Сталиным; с тех пор в гимназии судили Петра Первого, Бориса Годунова и Наполеона, ставили спектакли о террористах и провокаторах, начали ходить в байдарочные походы – и все это по ее инициативе.

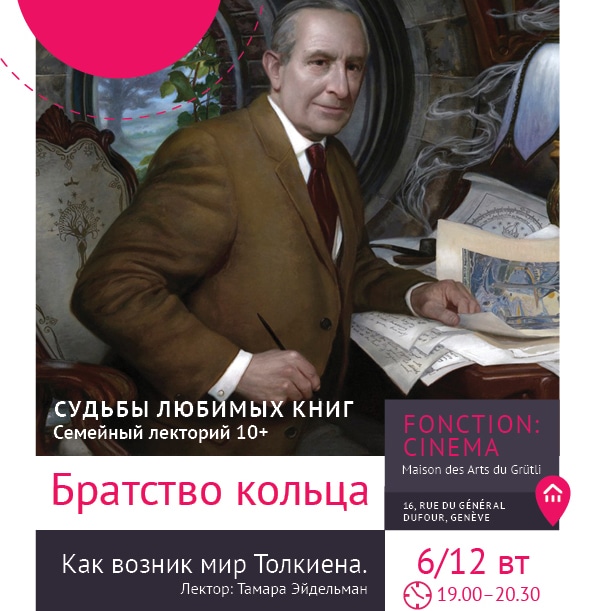

Тамара Эйдельман создала ряд авторских курсов и оригинальных методик преподавания истории, в течение многих лет работала в «Евроклио» – Европейской ассоциации учителей истории. Две ее лекции, объединенные темой «Судьбы любимых книг», адресованы и детям, и взрослым: тема первой – «Имя: Шерлок Холмс, Адрес — Бейкер-стрит, 221-б», второй – «Братство кольца – как возник мир Толкиена».

Откуда взялся самый знаменитый сыщик в мире, в чей дом на Бейкер-стрит до сих пор приходят сотни писем? Как и когда вообще появились детективы? Откуда взялось выражение «Элементарно, Ватсон», которого нет в книгах Конан-Дойля? Как возник мир Толкиена? Откуда пришли феи и эльфы, гоблины и назгулы? На эти и другие вопросы Тамара Эйдельман ответит в цикле лекций, подготовленных специально для проекта Lemanika.

Как появился детектив

Чем «Шерлок Холмс» и «Властелин колец» интересны вам как историку?

В первую очередь, они интересны мне как читателю. «Шерлока Холмса» я люблю с глубокого детства и до сегодняшнего дня. «Властелина колец» в детстве и отрочестве, к сожалению, была лишена и в первый раз читала своим детям, потом много раз читала сама… Можно сказать, будто это не совсем моя специальность, но история литературы – тоже история.

Я буду говорить об этих книгах не столько с филологической точки зрения, сколько с культурогической. Готовясь к лекции о Шерлоке Холмсе, я заинтересовалась вопросом о том, как и когда появился детектив. И поняла, что 250, тем более 300 лет назад, детективов не было вообще, их не писали. В романе XVIII века могли происходить преступления, но сюжет не крутился вокруг расследования. Это возникло уже в XIX веке в произведениях Эдгара По, Уилки Коллинза и позже – Конан-Дойля: почему-то и в XIX веке, и сейчас люди испытывают потребность в том, чтобы появились те, кто восстановил бы порядок в мире. Что кажется мне очень важным для понимания истории. А в том, что касается Шерлока Холмса и его популярности, того, как его интерпретировали и продолжают изображать, отражается много наших представлений о мире. И это тоже история.

А что касается Толкиена, мне как историку интересно, что Толкиен как специалист по средневековой литературе очень много взял оттуда разных сюжетов, культурных образов и превратил их в свой мир, куда попало всё: от его собственной жизни, которую он там тоже отразил, до средневековых саг, христианских представлений о мире и многого другого. Это не только помогает понять Толкиена, но много рассказывает нам о ХХ веке, о том, как люди воспринимали мир. Когда я вела радиопередачи «Судьбы книг» и «Книги нашего детства», было невероятно интересно находить любимые или малоизвестные книги и смотреть на их судьбу: как их читали, как воспринимали в момент выхода и потом, как воспринимают сейчас, что происходило за их полями – мне нравится в этом разбираться.

Кто наводит порядок

«Потребность в том, чтобы кто-то восстановил порядок в мире» — почему она появилась именно в XIX веке?

До этого, вероятно, предполагалось, что порядок всегда наводит Господь Бог. А на рубеже XVIII-XIX веков перестали ждать божественной справедливости, и если даже ждали, то слишком уж бурные события стали происходить: Великая Французская революция, наполеоновские войны, всё перевернулось с ног на голову в этом мире, и стало непонятно, есть ли в нем хоть какая-то правильность, стройность. В XVIII веке невероятно верили в силу разума, но потом получилась почему-то гильотина. А все-таки людям хотелось, чтобы разум служил добру, а не мерзостям. И мне это кажется очень существенным, особенно в том, что касается английских детективов, начиная с Конан-Дойля и до Агаты Кристи. Сейчас детектив часто – тот, кто быстро бегает и стреляет. А тут он в первую очередь – умный человек и благодаря этому восстанавливает справедливость. Если это хороший детектив.

Все придуманное — в легендах

Отражает ли и «Властелин колец» эту потребность в том, кто восстановит порядок?

Да, только нужен уже не тот, кто восстановит порядок, а тот, кто спасет мир! Это ведь невероятно гуманистическая вещь: там спасают мир вовсе не великие герои, а эти — маленькие, слабенькие, добродушные, милосердие спасает мир. Чем, в частности, привлекает Толкиен – своей добротой невероятной. А еще мне как историку ужасно приятно находить в нем отголоски самых разных саг, легенд – то есть свой мир он лепит из нашей культуры. Многие его обвиняют в этом, дескать, сплошная стилизация. Но мне это кажется как раз важным – получается, всё им придуманное уже заложено в наших легендах, что прекрасно, по-моему.

Насколько обоснованны параллели между Войной Кольца и гитлеризмом, о которых часто говорят в связи в «Властелином колец»?

Скорее, со Второй мировой войной в целом. Но Толкиен начал трилогию до войны. На него, может быть, сильнее Второй повлияла Первая мировая война, в которой он участвовал. Не думаю, что эти параллели так буквальны. Конечно, мир Средиземья построен с опорой на реальный мир: например, когда они отправляются восточнее, появляются имена со славянскими корнями, как у Боромира, хотя его и называют по-английски «Бòромир». Но, мне кажется, он настолько общечеловеческую вещь написал, что ее можно применить и к Первой мировой войне, и ко Второй, и к сегодняшнему дню, и ко многому другому.

Кто будет Наполеоном

Часто ли вы на уроках прибегаете к параллелям между нашим временем и другими эпохами?

С одной стороны, это очень удобно: без этого для ученика история останется рассказом о непонятных людях, которые жили много лет назад и к нам не имеют отношения. Один из способов показать, что это не так, — провести параллель. Но мне не нравится делать это слишком часто, а то сейчас модно спрашивать: с каким годом сталинского правления вы бы сравнили нынешнее время? С 1928-м, допустим. Но это не значит, что у нас ситуация будет развиваться, как тогда, — так не бывает. История тем и интересна, что в ней всё развивается по-разному. Люди 1917 года себя «строили» под Французскую революцию, они искали параллели, думали, кто у них будет Наполеоном, не Троцкий ли. Оказалось, нет. Однако Наполеон обеспечил величие Франции, а то, что сделал Сталин, мне не представляется величием. История и помимо параллелей говорит нам о многом: люди, которые действовали, решения, которые они принимали, — они для нас актуальны. Гораздо более, чем прямые сравнения, которыми я бы не стала увлекаться.

История — вещь веселая

В издательстве «Пешком в историю» выходит ваша книга «Наша эра: история России в картах». Расскажите о ней, пожалуйста.

У издательства был очень интересный замысел: издать карты, посвященные русской истории, доступные детям среднего школьного возраста (я держала в голове 5-7 классы). На карте Древней Руси, скажем, отмечены наиболее важные географические пункты плюс рисунки: Святая София, варяги плывут, Кирилл и Мефодий с книгами – доходчивая, образная карта. Каждую карту сопровождает небольшой текст о том, что в этот период происходило. Книга заканчивается распадом Советского Союза; то, что дальше – пока еще не совсем история. Сначала мы обсуждали, какие вещи должны быть отмечены на карте, какие картинки должны быть пояснены врезками. Потом художник рисовал карту, а я писала текст. Книга выглядит отчасти как игра, но там указаны многие важные вещи, которые следует знать тем, кто изучает историю. Кто сказал, что учеба должна быть скучной? Учиться должно быть весело, история вообще веселая вещь, по крайней мере когда ее изучаешь и преподаешь.

Милосердие стучится в сердца

Чем сегодняшние ученики отличаются от тех, что были у вас десять или двадцать лет назад? Часто ли они вас удивляют и чем именно?

Большей прагматичностью, большей раскованностью. Но в целом могу сказать как Воланд: люди как люди, милосердие иногда стучится в их сердца, квартирный вопрос только испортил их. В чем-то основном дети все равно остаются детьми. Им нравится играть, им нравятся загадки, им нравится размышлять над непонятными вещами, а остальное – наносное. Удивляют – да, каждый день. Когда-то я придумала, как мне казалось, красивый урок про Полтавскую битву, где мы сравнивали шведскую версию событий и российскую, что мне казалось удачным. А потом один девятиклассник неожиданно сказал – а интересно было бы узнать точку зрения местных жителей. Вдруг я поняла: никому в голову не приходило задуматься над тем, что к людям пришли, всё вытоптали… и ушли. И тут же дополнила этот урок фрагментами «Русской истории» Костомарова, устыдившись своей имперскости: при незамутненном мышлении многое поворачивается по-новому.

Отделять факты от мнений

Что труднее, преподавать историю сейчас или двадцать пять лет назад, когда у вас учился мой класс?

Я с удовольствием вспоминаю преподавание тех лет, хотя непрофессионально уже то, что большинство уроков проходило в виде лекций. Очень легко было вызвать энтузиазм, сообщив что-то новое про Сталина – и все с огромным интересом слушали или спорили. Но в начале девяностых я поняла, что больше не могу быть «головой из телевизора». Что ничего не успеваю, потому что хочу очень много рассказать. И для начала стала задавать читать учебник наперед. Обычно учитель рассказал что-то – и задал прочесть тот же параграф. А зачем, если можно это сделать заранее? Тогда же меня пригласили в «Евроклио» – Европейскую ассоциацию учителей истории. Поворотным моментом стала поездка в Глазго, где нас познакомили с шотландской системой образования. Во-первых, там не проходят всю историю с древности до наших дней. Во-вторых, нет задачи внушить сумму фактов; задача — развить критическое мышление, научить анализировать и отделять факты от мнений. Мне казалось: какой ужас, какая профанация! А позже я поняла: уметь работать с информацией важнее, чем знать дату Куликовской битвы.

Беседовал Илья Овчинников

- Марина Давыдова:«Если я могу не воровать у зрителя 20 секунд, я этого делать не буду» - 1 мая 2019

- Александр Колмановский:«Чтобы понять, что в головах у детей, достаточно представить себе реакцию взрослого» - 26 января 2019

- Илья Колмановский:«Теперь именно Китай может оказаться родиной человечества» - 15 января 2019

Фото и иллюстрации предоставлены: Клуб интеллектуального досуга Lemanika.com

- Марина Давыдова:«Если я могу не воровать у зрителя 20 секунд, я этого делать не буду» - 1 мая 2019

- Александр Колмановский:«Чтобы понять, что в головах у детей, достаточно представить себе реакцию взрослого» - 26 января 2019

- Илья Колмановский:«Теперь именно Китай может оказаться родиной человечества» - 15 января 2019

Поделитесь публикацией с друзьями